Kettenrüstung

Für Wikinger, Templer, Abenteurer

Wie würdest Du Dich gerne rüsten?

Kettenrüstung

in der Geschichte

Die Ursprünge in der Antike

Kettenrüstungen bestehen aus einer Vielzahl verschweißter oder vernieteter Metallringe, die nach bestimmten Mustern miteinander verflochten sind. Der wohl älteste Fund einer Kettenrüstung stammt aus einem keltischen Grab aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. im heutigen Rumänien. Unter dem Begriff Lorica Hamata übernahmen die Römer diese Art der Panzerung im 3. Jahrhundert.

Kettenpanzerung im Mittelalter

Der leichte Kettenpanzer war noch bis zum Ende der Völkerwanderungszeit der gebräuchlichste Schutz. Ein Fund aus dieser Zeit ist die alamannische Ringbrünne von Gammertingen aus dem 6. Jahrhundert. Hierbei handelt es sich um ein kurzärmliges Kettenhemd mit Halsberge.

Eine Veränderung des Kettenhemdes fand mit dem Beginn der Wikingerzeit statt: Die Ringpanzerhemden wurden zunehmend mit halblangen Ärmeln ausgestattet. Zum Teil wurden die Ringe geschmiedet, zum Teil genietet. Gängige Geflechtart in Europa war „4 in 1“. Erst zum Ende der Wikingerzeit, also im 11. Jahrhundert, wurden die Ringpanzerhemden wieder knielang sowie langärmlich getragen.

Zu dieser Zeit begann Kettenrüstung erschwinglich zu werden, bis im Hochmittelalter so ziemlich jeder Ritter einen Hauberk trug. Zurückzuführen ist das auf eine bessere Arbeitsteilung sowie auf große Manufakturen wie etwa jene in Italien.

Kettenhemd vs. Plattenrüstung

Mit Aufkommen der Plattenrüstung im 14. Jahrhundert wurde die Rüstung aus Kettengeflecht langsam abgelöst. Zuerst trugen die Ritter ihren Hauberk noch unter dem Plattenpanzer, später wurden aber nur noch Teile des Körpers mit Kette bedeckt, beispielsweise der Hals mithilfe eines sogenannten Bischofskragens. Im 17. Jahrhundert verschwand das Kettenhemd in Europa gänzlich. Lediglich im vorderasiatischen Raum hielt man daran fest – dort wurde Kettenpanzerung immerhin noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts getragen.

Geflechtarten

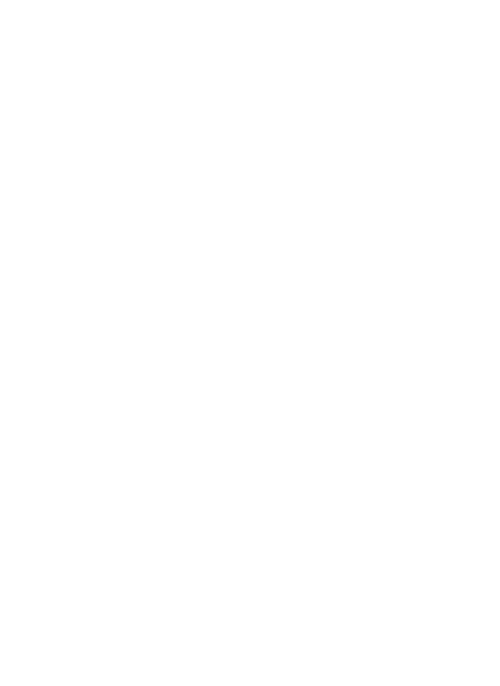

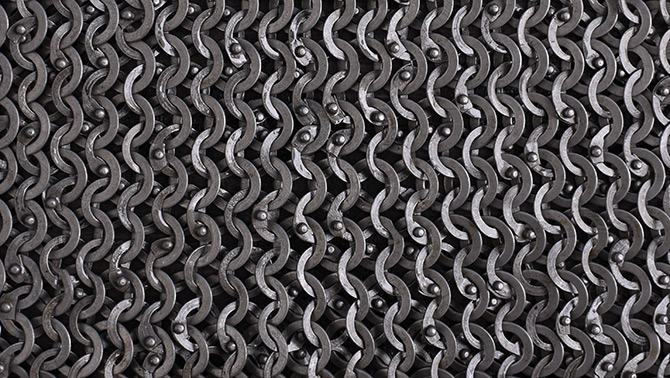

Hochwertiges Einsteiger-Kettenzeug. Hergestellt aus unbehandeltem 1,6 mm starkem Federstahl für einen noch größeren Schutz gegenüber den üblichen Kettenhemden. Innendurchmesser: 8 mm, Ringstärke: 1,6 mm, unvernietet

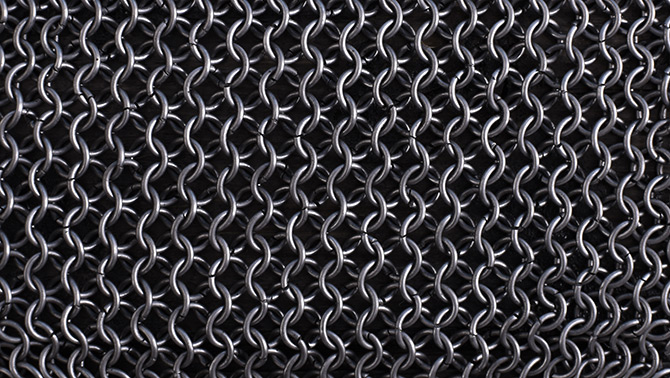

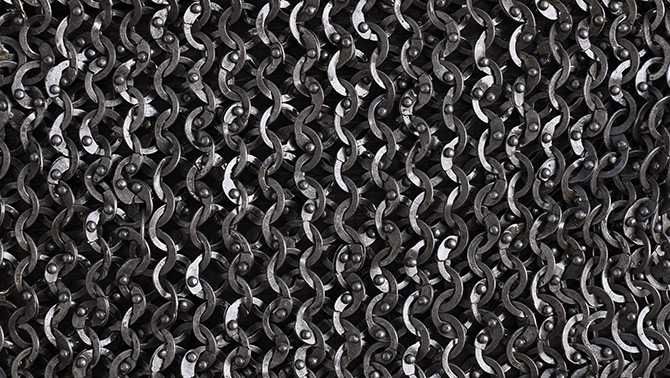

Dieses Kettengeflecht besteht aus runden Ringen mit runden Nietenköpfen, alle Ringe vernietet. Innendurchmesser: 8 mm, Ringstärke: 1,6 mm

Dieses Kettengeflecht besteht aus runden Ringen mit runden Nietenköpfen, alle Ringe vernietet. Innendurchmesser: 8 mm, Ringstärke: 1,6 mm, Aluminium

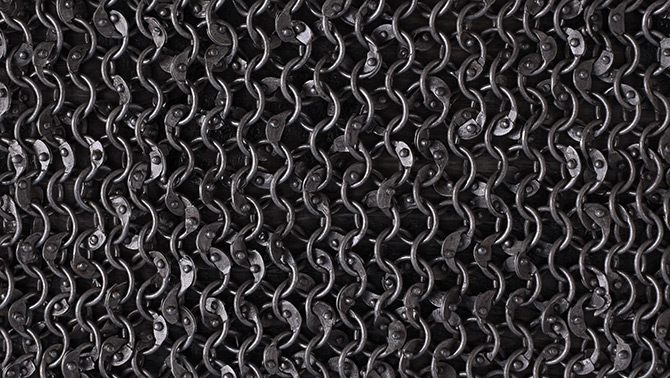

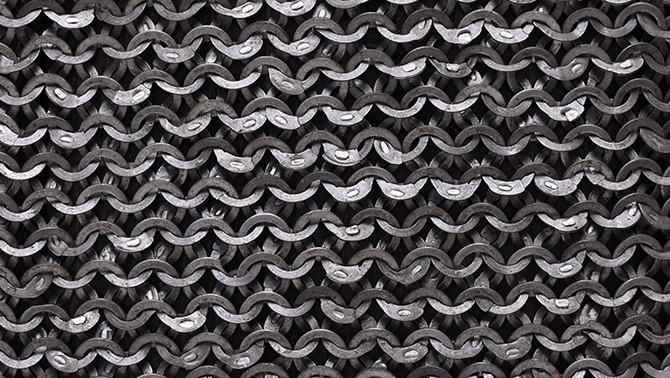

FRM – Europäisches Flachringgeflecht. Dieses Kettengeflecht besteht aus flachen Ringen mit runden Nietenköpfen. Abwechselnd eine Reihe mit vernieteten und eine Reihe mit gestanzten Ringen. Flechtung 4 in 1. Innendurchmesser: 8 mm, Ringstärke: 1,6 mm

Europäisches Flachringgeflecht. Dieses Kettengeflecht besteht aus flachen Ringen mit runden Nietenköpfen, alle Ringe vernietet. Innendurchmesser: 8 mm, Flachringe: 1,8 mm Breite

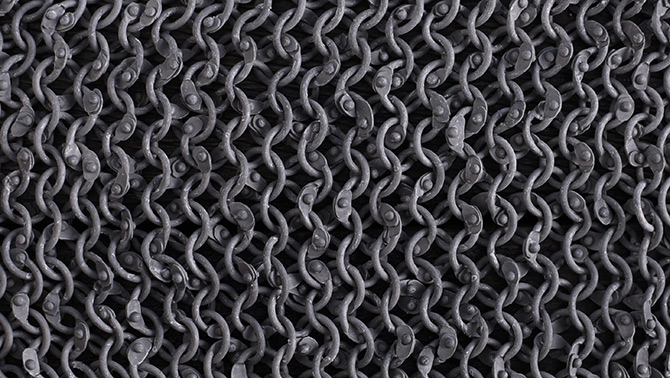

Europäisches Flachringgeflecht. Hergestellt aus flachen Ringen. Eine Reihe vernietet mit Keilnieten, eine Reihe Ringe ist gestanzt, also ohne Öffnung. Flechtung 4 in 1. Innendurchmesser: 8 mm, Flachringe: 1,8 mm Breite

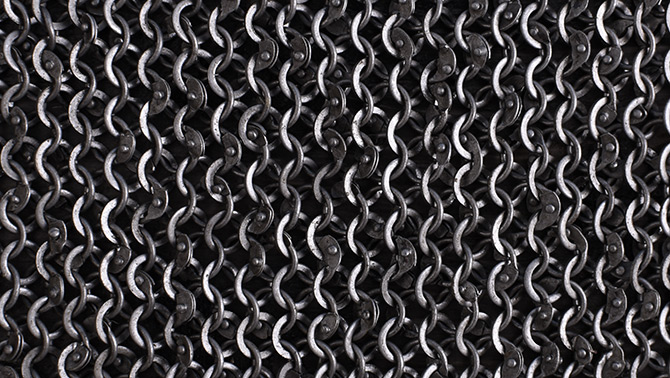

Europäisches Flachringgeflecht. Hergestellt aus flachen Ringen, alle mit Keilnieten vernietet. Flechtung 4 in 1. Innendurchmesser: 9 mm, Flachringe: 1,8 mm Breite

Römisches Geflecht. Hergestellt aus Ringen mit lediglich 6 mm Durchmesser. Das Geflecht besteht nach Originalvorlagen aus jeweils einer Reihe vernieteten Ringen (runde Nietköpfe) und einer Reihe gestanzten Ringen.

Kettenrüstungen wurden über 2 000 Jahre getragen – von den Kelten bis hinein in das 17. Jahrhundert. Dabei wurden sie stets weiterentwickelt und den Gegebenheiten der jeweiligen Zeit angepasst. Wir haben ein paar Schemen der Vergangenheit befragt: Was war eure Ausrüstung im Kampf?

RÖMER

Die Lorica Hamata war das Kettenhemd meiner Zeit – der Römerzeit! Die Ringe waren feuerverschweißt oder vernietet und im Vergleich zu Ringen vorheriger Zeiten eher klein und dünn. Obwohl die Lorica Hamata dadurch leichter wurde, trug ich dennoch allein durch das Hemd 10 kg auf den Schultern. Damit man sich besser bewegen konnte, wurde die Länge vom Knie bis hin zum Schritt reduziert und die Ärmel wurden ebenso kurz gehalten.

KRIEGSKNECHT

Wir Kriegsknechte des 13. Jahrhunderts waren nunmehr fast vollständig mit Kettenpanzerung bedeckt. Unsere Kettenbeinlinge reichten bis über die Füße und wurden an der Sohle mit Lederbändern verschnürt. Unter dem typischen Topfhelm trugen wir eine Kettenhaube, die mit einem – mittels Lederband verschließbaren – Gesichtsschutz ausgestattet war. Unsere Hände waren durch Kettenfäustlinge mit ledernen Innenflächen vor Schnitten geschützt.

WIKINGER

Unsere Kettenhemden waren anfangs hüftlang und mit kurzen Ärmeln versehen. Die Fragmente von Gjermundbu aus dem 9. Jahrhundert sind der bekannteste Fund aus meiner Zeit, wobei sich bei weitem nicht jeder in dieser Zeit ein Kettenhemd leisten konnte. Ab dem 11. Jahrhundert – also zum Ende der Wikingerzeit – trugen wir etwa knielange Kettenpanzerung, die durch eine Kapuze und Beinlinge ergänzt werden konnte.

Fußsoldat

Mit dem wachsenden Einfluss großer Städte wurden zunehmend auch wir Bürger zur Bewachung des Gemeinwesens rekrutiert. Hauptsächlich bestand unser Schutz aus einem Eisenhut mit breiter Krempe sowie einem sehr fest gepolsterten Gambeson, auch Steppwams genannt. Zum Ausstopfen wurden Baumwolle oder Textilreste verwendet. Die Hauptaufgabe der Gambesons war es, Schläge abzudämpfen.

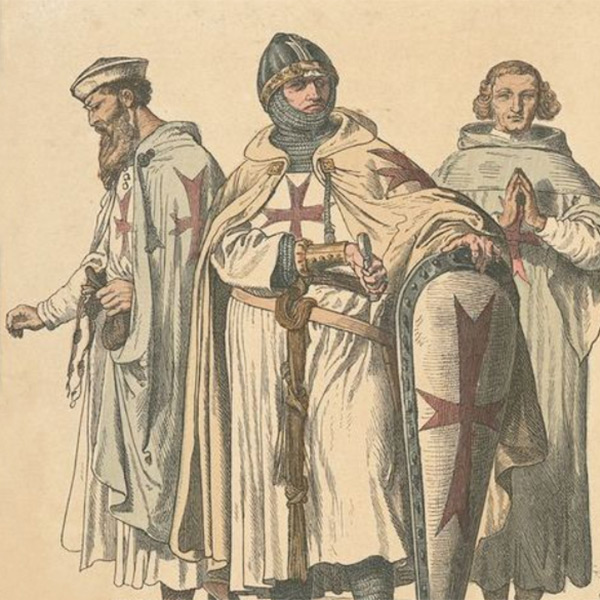

TEMPLER

Wir vom Orden der Tempelritter trugen meist knielange und langärmlige Kettenhemden. Kettenhauben sowie Kettengamaschen sorgten zudem für den Schutz von Beinen und dem Kopf. Um das Gewicht des Kettenhemdes etwas abzufedern, zogen wir einen Gambeson unter das Kettenhemd. Ein Surcotte beziehungsweise ein Waffenrock über dem Kettenhemd schützte vor der Sonne in den heißen Gegenden der Kreuzzüge.

RITTER IM TURNIER

Beim Tjosten – auch Lanzenstechen genannt – reite ich auf einen anderen Ritter zu und versuche ihn mittels meiner Lanze vom Pferd zu stoßen. Im 12. Jahrhundert wurde es dann im Rahmen mittelalterlicher Turniere vor dem Volk und dem Adel ausgetragen. Für diese Turniere wurde im Laufe der Zeit eine spezielle Turnierrüstung entwickelt. Das Kettenhemd deckt dabei etwaige Schwachstellen der Rüstung, z. B. an den Achseln, am Hals etc. ab.

Qualität

Erfahrung

Authentizität

BESUCHT UNS

- Battle-Merchant Wacken GmbH & Co. KG

- Gehrn 4, 25596 Wacken, Deutschland

- info@battlemerchant.com

- 04827 9983900

© Copyright by Battle-Merchant Wacken GmbH & Co. KG